四圣医学解难集·《伤寒悬解》注·卷十 太阴经全篇 今日播报

太阴经提纲

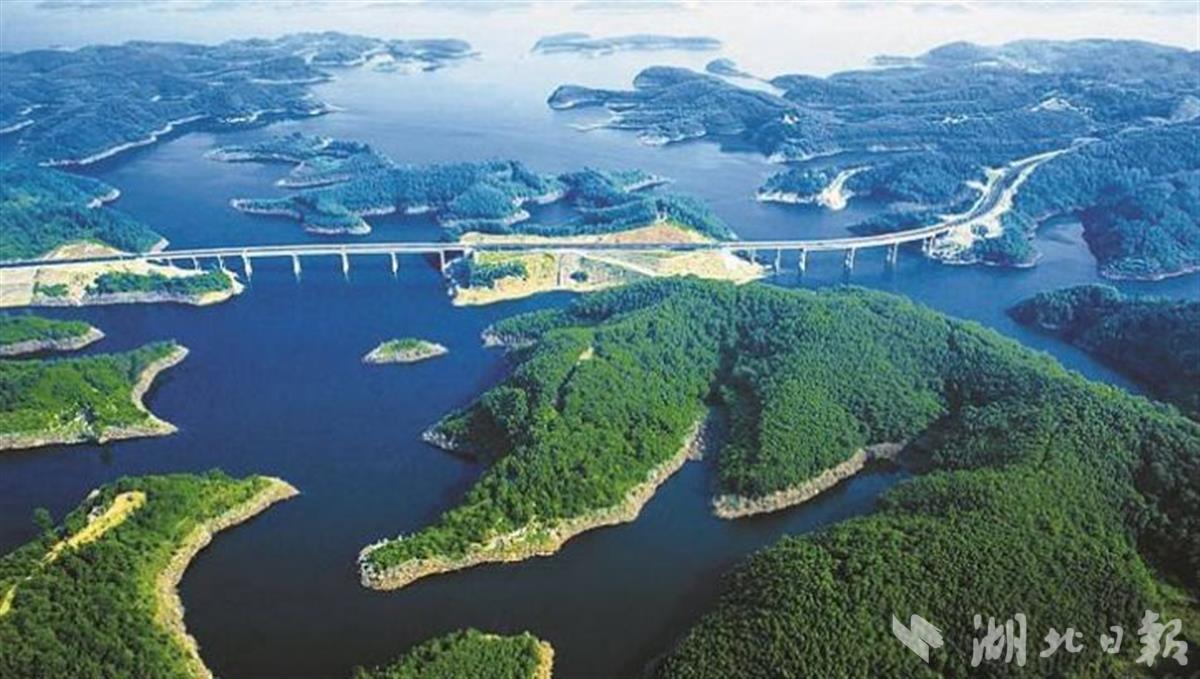

【资料图】

【资料图】

(太阴经提纲一太阴一:太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。若下之,必胸下结硬。【273】【辨352】)

先生于提纲部分的论述,往往信息量很多。均宜细读。如下文:“三阴经病,总统于太阳一经。四日太阴,未可曰太阴之为病,亦不必痛满吐利,脏寒而用四逆;五日少阴,未可曰少阴之为病,亦不必厥冷吐利,水盛而用真武;六日厥阴,未可曰厥阴之为病,亦不必蛔厥吐利,风动而用乌梅。不拘何经,其在六日之内者,悉宜麻、桂发表,无异法也。”此句,三阴经症状的核心区别、病机、治法均已明言矣。

先生释文,“彼因阳从上陷而阻留,此缘阴从下逆而不归,寒热大别”一句,亦与《伤寒论后条辨直解》之文同。程郊倩先生之观点,不少确有见地。可惜未能在核心问题上深入阐释并形成理论体系。

(太阴经病桂枝证一太阴二:太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。【276】【辨354】)

此证,并非“脉浮”即“可发汗”。“脉浮”为在表,是无里证之太阴经病。但“脉浮”而用桂枝,其脉必不浮紧,而即便无汗[1],亦必仅见“微恶寒”[2]。若脉浮紧,恶寒重,不可用桂枝汤。先生于本书释“麻附细辛证”时示,“温里以发表,少阴之汗法如此。此与太阴病,发热头痛,脉反沉章同。”[3]如此,则于此“太阴发热头痛”(下条,太阴三)之证,其治法亦明矣。病至少阴,恶寒而兼见发热之表证,需用麻黄开表;若太阴发热头痛而兼见明显之恶寒,亦必用麻黄,而非用桂枝。有是证用是药,不可拘泥于文句。

此条桂枝汤证之外证,参“太阴十六”(《伤寒论》第274条),可见“四肢烦疼”等。

用桂枝汤发汗,须用啜粥法。汤药冷服、温服均无汗,热服有汗但需虑其中焦化源之不足。

(太阴脏病四逆证二太阴三:病发热头痛,脉反沉,不差,身体疼痛,当温其里,宜四逆汤。【92】【辨139】)

此条,先生释文之所以称“脉反沉,是已入太阴之脏”,似其要在仅伴见“身体疼痛”之证(先生释为“表证未解”。病虽在肌表,但脾主肉,肌肉之病,亦脾之病),而无厥冷吐利之真武证、蛔厥吐利之乌梅丸证之故也。

(四逆桂枝证四太阴五:下利腹胀满,身体疼痛者,先温其里,乃攻其表;温里宜四逆汤,攻表宜桂枝汤。【372】【辨446】)

太阴篇用桂枝汤法,尚有桂枝加芍药汤、桂枝加大黄汤共4则。可见太阴病与桂枝法有内在密切联系。窃以为,其联系于“身体疼痛”此证可见端倪。表证非“脉浮紧”“恶寒重”之“身体疼痛”,可用桂枝汤通经达郁。因身体疼痛,实乃筋、肉之痛,也就是肝脾郁陷,乙木风动燥生而侵克脾土所致。以“脾主身之肌肉”[4]故也。此亦同“甲木侵克戊土,土主四肢,故痛在四肢”[5]之理。桂枝能“疏肝脾之郁抑”[6],故治“身体疼痛”。至于“腹中痛”,亦是乙木侵克己土,芍药息风燥,与去肌肉之痛同理,故亦用之。太阴证“攻表宜桂枝汤”者,治“身体疼痛”证者也,非解散体表之寒气也。

总之,太阴之病乃脾陷,而脾陷常伴见木郁,桂枝“疏肝脾之郁抑”,故多用于太阴之病。但是,病若见水寒而湿重,则病自少阴而来,轻者是附子汤证,重者是茯苓四逆汤证[7]矣。(下焦无郁热,茯苓四逆汤加桂枝,即《四圣心源》之“天魂汤”。于法更善。)病若见“脉浮紧”“恶寒重”,则又宜加麻黄解表矣。

(黄连证六太阴七:伤寒,胸中有热,胃中有邪气,腹中痛,欲呕吐者,黄连汤主之。【173】【辨227】)

黄连汤证是甲乙与戊己升降失政,从用药的角度看,本来治左路下陷,即“腹中痛”之标症者可为君药(桂枝),治右路火逆,即“胸中有热”之标症者亦可为君药(黄连)。之所以方名“黄连汤”者,实际上是提示,阴阳之道路不通[8],宜从远端(右路)开始清理。这个可用高速公路塞车作类比,前面(远端)的不走,后面的疏也疏不通。

此外,此证未谈及相火者,似乎与“胃中有邪气”的含意有关。窃以为,此证“胃中”之“邪气”,非相火之热,乃甲木之本气风木也。因其人相火衰,是以无须清相火。径用桂枝升达,俾其乙木上升则甲木之逆气自降。正因为无相火之患,因此“胸中”之热,乃君火之热,宜用黄连。也正因相火衰,是以病则脾土湿寒而需用干姜、人参。

黄连汤证,若有相火,宜加芍药;若无相火,而胃中之“邪气”,宜枳实或牡蛎降之。依理宜并用茯苓。

程郊倩先生于此条称,“人身阴中须要有阳,阳中须要有阴。阴中有阳,则阴治;阳中有阴,则阳治。若三阴独治于下,则三阳亦逆而独治于上。两气各乱矣。责在胃气不为之交也。”亦明见。可惜一如对待汗后有虚有实之理,未能上升至纲领性层面以阐释并运用。

(桂枝芍药证七太阴八:本太阳病,医反下之,因而腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之。【279】【辨355】)

(桂枝大黄证八太阴九:大实痛者,桂枝加大黄汤主之。【279】【辨356】)

原论此条,自古亦多不同意见。如郑钦安先生认为:“此条原系太阳因误下,而邪陷于脾,故见腹满时痛,理应温中醒脾,似非桂枝汤所宜”,并称,“大实痛而在太阴,理应大承气汤以逐其邪,于桂枝何取乎?”其中,“大实痛”之证,尤在泾先生认为:“夫太阴,脾脏也。脏何以能实而可下?阳明者太阴之表,以膜相连,脏受邪而腑不行则实,故脾非自实也,因胃实而实也。大黄所以下胃,岂以下脾哉?”“五脏者,藏精气而不泄,故满而不能实;六腑者,传化物而藏,故实而不能满”[9]。

原论此条,“桂枝加芍药”一法,常常容易被认为与原论第280条(太阴十):“太阴为病,脉弱,其人续自便利,设当行大黄、芍药者,宜减之,以其胃气弱,易动故也”相矛盾。实际上,彼文与此条之“加芍药”,用芍药六两未必有必然联系。彼为“脉弱,其人续自便利”的情形,此则未必脉弱、便利。而上文尤在泾先生称“下胃”非“下脾”,未妥。其“大实痛”的病机,仍宜参先生所释,“太阳表病,误下而伤脾气。脾陷木遏,郁生风热,侵克己土,胀满而成实痛。”[10]桂枝加大黄汤用大黄仅为一两(有标注为“二两”者),为仲景先生之最少量。一两大黄,泻满从下行,三两桂枝从上行,合用以消其满痛,理非难明。

实际上,原文之所以强调“属太阴”者,特指该证乃桂枝汤之适用证,亦即提示该证病机实乃肝脾不升,而并非胆胃不降的“属阳明”之证;若“属阳明”者,则全是右路降泻之大小承气汤证,不宜桂枝加大黄汤矣。理解原文此证之疑义,不应针对一两大黄,而应针对“属太阴”与“用桂枝”起疑。简言之,原文“属太阴”一句,乃为了提示“患者的"腹满实痛’并非"属阳明’,不宜用大小承气汤”而已。

误下而致腹满时痛,无舌苔黄燥者,笔者用桂附理中丸。痛甚倍用。速效。至于大实痛者,若其人不虚,桂枝加大黄汤先去其郁阻亦可;虚人用桂枝汤加麻仁、杏仁、枳实或更加大剂苁蓉,亦稳妥。

(芍药大黄证九太阴十:太阴为病,脉弱,其人续自便利,设当行大黄、芍药者,宜减之,以其胃气弱,易动故也。【280】【辨357】)

此条,先生释文称,“太阴为病,其脉软弱,其人当续自便利。设腹满时痛,以至大实,当行芍药、大黄者,宜稍减之。”此意与桂枝加芍药汤、桂枝加大黄汤用芍药至六两似不相符。程郊倩先生认为,“前二条(指桂枝加芍药汤、桂枝加大黄汤。笔者注)之行大黄、芍药者,以其病为太阳误下之病,自有浮脉验之,非太阴为病也。若太阴自家为病,则脉不浮而弱矣。”窃以为,临证宜察其是否“脉弱”“便利”;若未见此脉证,则可无须过于缩手缩脚。此外,还有一个因素,也很能说明问题。此条“太阴为病”,指其病本来就是因体弱而内传之太阴病,“脉弱”更可见其人之体弱阳虚。而桂枝加芍药汤证,乃“本太阳病”,经误下才入于里的,患者并非原本体弱之人。也就是说,桂枝加芍药汤证的患者,并不属于“其人胃气弱”的范围。

外感病,息风燥之药,几乎无胜过芍药者。

外感急性病,暂用大黄、芍药而已,张仲景先生尚且担心患者胃气弱而提示“宜减之”。后世那些滥用苦寒清泻的医生,可以称之为仲景门徒么?

(暴烦下利证十太阴十一:伤寒脉浮而缓,手足自温者,系在太阴。太阴身当发黄,若小便自利者,不能发黄。至七八日,虽暴烦下利,日十余行,必自止。以脾家实,腐秽当去故也。【278】【辨358】)

这种腹泻,就是所谓的“排病反应”了。一般来说,留意患者精神状态,若泻后精神不受影响,甚至变得更好,那么可以无须处理。如果担心泻多脱水,可以用糖盐水少量频服。鲜山药或山药加荷叶,煲水频服,亦可。

先生释文称,“然手足温而小便利,则脾家未衰”,亦是湿气未至甚盛也。湿盛则木郁而小便不利。

比较法、排除法、归纳法,以及逻辑推理,过程很重要,用处很广泛。原论此条及先生释文,实际上一再揭示了传统中医的思维方式。

(茵陈蒿证十一太阴十二:伤寒七八日,身黄如橘子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。【260】【辨234】)

此证病机,如先生释文,乃“表寒郁其里湿,而生内热”。但是,方中未如麻黄连翘赤小豆汤用麻黄作为解表药者,似因茵陈蒿有一定的解表作用。《中药大辞典》载,茵陈蒿,功能主治为清热利湿,性味“苦辛,凉”。味“辛”,似有一定解表作用。药理实验,对发热症状有解热作用,似可作为解表作用的证据。

此方乃治疗黄疸的代表方剂。

窃以为,此证用药,似宜如《四圣心源》,于“甘草茵陈汤”“茵陈五苓散”“硝黄栀子汤”“栀子大黄汤”的服法中,强调“热服”或“多饮热汤,取汗”更妥帖。

(寒湿发黄证十太阴十五:伤寒发汗己,身目为黄。所以然者,以寒湿在里不解故也。以为不可下也,当于寒湿中求之。【259】【辨232】)

此条,先生释文称,“黄缘湿热里瘀。若发汗以后,身目为黄,则是湿寒而非湿热。以汗后热泄而寒生,阳消而湿长也。”文意似为,“寒湿”乃因于药误所致,药前本是“湿热”之证。实际上,黄疸之病,有因于寒湿所致者。《四圣心源·黄疸根原》示:“黄疸之家,脾肾湿寒,无内热者,当用姜、附、茵陈,不可误服硝黄也。”

[1] 《伤寒论》第148条:“阴不得有汗”。通常认为指少阴病无汗。实际上,三阴本病,均无汗。但三阴下陷而致三阳上逆时,则可见汗。如《伤寒论》第283条:“病人脉阴阳俱紧,反汗出者,亡阳也。此属少阴,法当咽痛而复吐利。”少阴死证之“汗出不烦”(《伤寒论》第300条),亦非“无汗”。“阴不得有汗”者,非“少阴病无汗”。窃以为,乃“三阴之病,不宜见汗。汗出则病势危剧”之意也。笔者注。

[2] 《伤寒悬解·卷八·少阳经上篇·柴胡桂枝证六·少阳七》:“伤寒而不用麻黄者,以其恶寒之微也。”是“微恶寒”者,可用桂枝汤。笔者注。

[3] 《伤寒悬解·卷十一·少阴经全篇·少阴脏病连经麻附细辛证一·少阴二》。

[4]《素问·痿论》。

[5] 《伤寒悬解·卷八·少阳经上篇·柴胡桂枝证六·少阳七》。但四肢烦疼有土气不舒之故。如《伤寒悬解·卷十·太阴经全篇·中风欲愈十五·太阴十六》:“脾主四肢,脾病不能行气于四肢,气血壅塞,故四肢烦疼。”笔者注。

[6] 《长沙药解·桂枝》。文中并示:“桂枝温散发舒,性与肝合,得之脏气条达,经血流畅,是以善达脾郁。经脉荣舒而条风扇布,土气松和,土木双调矣。”笔者注。

[7] 《四圣悬枢·卷三·痘病解第三·太阴经证》:“治太阴之脏,养中扶土,补丁火而泻癸水,无逾于茯苓四逆一方矣。”痘病乃小儿寒疫。寒疫与伤寒同类。故此教于伤寒病亦适用。笔者注。

[8] 《素问·阴阳应象论》:“左右者,阴阳之道路也。”

[9]《素问·五脏别论》。

[10]《长沙药解·大黄·桂枝加大黄汤》。

关键词: